Давно уже хотела что-нибудь сюда написать, но всё никак не получалось. На этот раз не только из-за банальной лени или отсутствия достойных тем, но и в связи с множеством произошедших за время моего здесь отсутствия событий: увольнение, подготовка к экзаменам, поступление - и вот, я снова студентка! Времени образовалось чуть побольше, и я, пользуясь случаем, попытаюсь в очередной раз возродить свой бложик из небытия.

На этот раз речь пойдёт о книге Гая Дойчера Through the language glass, которую мне любезно одолжила на лето Аня. Как оказалось, эта книга уже была переведена на русский, пока я читала её на английском. Очень здорово, что такие книги у нас переводят. Можно сказать, что это научпоп, но это тот вариант, когда о довольно-таки непростых темах автор пишет простым, доступным языком, при этом не упрощая материал до любительского уровня, да так захватывающе, что пробуждается интерес к тому, от чего интерес когда-то отбили. Лично я (хоть и зовусь "лингвистом" в дипломе) многое для себя открыла (что-то заново), к тому же, книга помогла упорядочить какие-то уже имевшиеся знания, но и не-лингвистам безусловно будет интересно. А я попробую изложить основные моменты, ибо со временем то, что когда-то читал, забывается, а забывать такое не хочется.

Так вот, история начинается с того, что в марте 1858 года в Вестминстере сэр Уильям Эварт Глэдстоун издаёт свой фундаментальный труд Studies on Homer and the Homeric Age. Глэдстоун был известен своим современникам как успешный политик, член Парламента, а затем и премьер-министр Великобритании. А на досуге Глэдстоун изучал своего любимого греческого автора Гомера и ещё до вступления в должность премьер-министра издал своё 3-томное сочинение, посвященное анализу Одиссеи и Илиады. Исследование затрагивает целый ряд тем: от географии Одиссеи до гомеровского чувства красоты, от положения женщин в обществе во времена Гомера до моральных качеств Елены. И одну из глав, помещённых в самый конец последнего тома, Глэдстоун посвятил восприятию Гомером цветов.

Глэдстоун обратил внимание на то, что описания Гомера, связанные с цветами, бывают порой очень причудливыми и странными: что-то вроде "красного, как вино" моря или овец "с густой фиолетовой шерстью". Но самое поразительное то, что имея перед собой самый прекрасный образец голубого и синего цвета, Гомер ни разу не называет небо голубым, а море - синим.

По одной из легенд, Гомер был слепым, что могло бы объяснить этот феномен, но Глэдстоун настаивает: описания Гомера во всём, за исключением, цветов, настолько живые, что не могли быть созданы человеком, который не видел мир своими глазами.

Как же тогда объяснить этот парадокс? Глэдстоун предполагает, что во времена Гомера люди видели мир чёрно-белым, как противопоставление света и тени, с прорывающимися сквозь дихромию мазками красного. Цветочувствительность начала зарождаться во времена Гомера, и сначала люди стали различать красный цвет. Вот почему "винный" и "фиолетовый" Гомера следует понимать не как самостоятельные цвета, но как оттенки тёмного. Глэдстоун также делает очень ценное и проницательное наблюдение, опередившее выводы учёных на десятилетия: цвет - абстракция от предмета, имеющего цвет - возможно стал иметь значение для людей с появлением искусственных красителей. Во времена Гомера возможности для создания красителей были достаточно скромны.

Следующая веха в истории изучения вопроса связи языка и цветовосприятия - 1867 год, конференция немецких физиков и натуралистов (за 9 лет до того, как была опубликована книга Дарвина о происхождении видов). На пленарном заседании свою лекцию прочитал молодой филолог, Лазарь Гейгер. Она называлась "Цветовосприятие в древности и его эволюция". Вдохновлённый наблюдением Глэдстоуна, Гейгер решил пойти дальше и проанализировал описания цветов в других литературных памятниках древности, принадлежащих различным культурам: в частности, Ветхий Завет, исландские саги и Коран и также не нашёл в них слов, обозначающих синий цвет, как и во многих других письменных памятниках того времени. Также во многих источниках не нашёл он и слова "зелёный". В результате своих исследований Гейгер приходит к выводу, что слово "синий" в современных европейских языках может происходить от двух источников: меньшая часть - от слов, которые ранее обозначали "зелёный" и большинство - от слов, которые ранее обозначали "чёрный". Такая же тенденция происхождения слова "синий" прослеживается и в неевропейских языках, например, китайском. Этот вывод позволяет предположить, что во всех этих языках на определённом этапе "синий" не выделялся в качестве самостоятельного понятия, а входил в группу понятий "зелёного" или "чёрного" цветов.

Более того, Гейгер выводит закономерность: развитие цветовосприятия повторяет в своей хронологии последовательность цветов спектра. Сначала возникает восприимчивость к красному цвету, затем к жёлтому, затем к зелёному и только в конце - к синему и фиолетовому. Почему так происходило? - ответить на этот вопрос Гейгер предложил биологам.

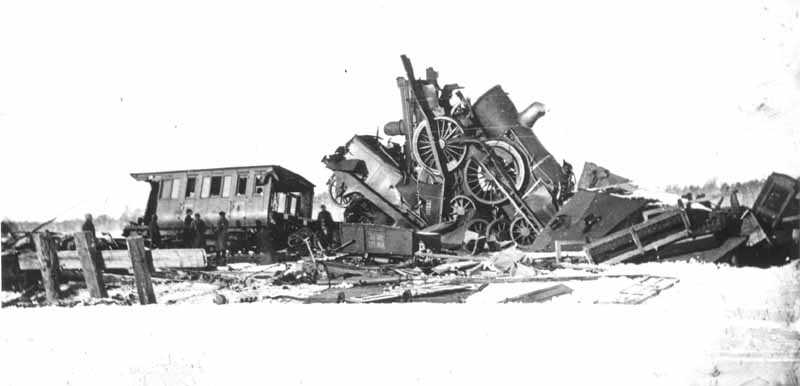

14 ноября 1875 года два шведских скорых поезда столкнулись на одноколейном рельсовом пути между Мальмё и Стокгольмом. Поезд, ехавший с опозданием на север, должен был сделать внеплановую остановку на маленькой ж/д станции, чтобы пропустить поезд, ехавший на юг. Поезд притормозил, приближаясь к станции, но затем вместо того, чтобы, повинуясь красному свету, остановиться, он внезапно снова ускорился и проехал мимо станции. Спустя несколько миль поезда столкнулись на полном ходу вблизи маленькой деревеньки Лагерлунда, в результате чего 9 человек погибли и многие пострадали. После расследования и судебного разбирательства, начальник станции был осуждён за халатность, отстранён от должности и приговорён к тюремному сроку на 6 месяцев.

Однако специалист по офтальмологии из Университета Уппсалы, Фритхиеф Хольмгрен, предположил, что причиной аварии стал дальтонизм водителя или машиниста.

Хольмгрен разработал простой и эффективный способ выявления дальтонизма: он показывал людям мотки шерсти 40 разных оттенков и просил выбрать все мотки похожих цветов. Среди 266 работников железной дороги, которых Хольмгрен проверил только на одной линии, оказалось 13 дальтоников, в том числе смотритель станции и водитель.

В 1877 году Гуго Магнус издал свой научный труд, посвящённый развитию цветовосприятия.

В нём Магнус утверждал, что восприятие цветов древними было подобно тому, как мы воспринимаем цвета в сумерках. "Чувствительность сетчатки постепенно повышалась в результате того, что на неё постоянно попадали и оказывали воздействие солнечные лучи." Эта приобретенная повышенная чувствительность сетчатки передавалась следующему поколению, чья цветочувствительность, соответственно, тоже повышалась и т. д. Магнус объяснил хронологию возникновения чувствительности к цветам в той же последовательности, в которой они расположены в спектре, тем, что красный цвет обладал наибольшей энергией и был, таким образом, наиболее интенсивным, жёлтый - меньшей и т. д. по убывающей. Он даже заявил, что будущие поколения людей смогут видеть ультрафиолет. Такие дела.

Продолжение следует. Дальше - интересней.